赵春林(右)正在教学员剪纸

剪纸是一项在全国各地分布广泛、历史悠久的民间艺术。而涡阳剪纸则以其独特的形式,跨越几百年历史,在民间经久不衰。每逢老百姓家办喜事,都会贴上手工剪纸;另外,过年过节、庆祝好收成以及重大社会活动,人们也都会用喜庆的剪纸,来祈福吉祥如意,体现了当地淳朴的民风。

80后的赵春林是涡阳剪纸的第五代传承人,现为中国剪纸协会会员,他把全部精力倾注到剪纸艺术当中,既保留了前人的剪纸特色,还开创了属于自己的新风格。

涡阳剪纸历经五代传承

据了解,涡阳剪纸主要是由马氏家族从明清传承至今,一直是“传内不传外”。文革时受到打击,大量原创作品被烧毁,改革开放后,在当地党委、政府的关怀下,这门传统技艺又重新恢复。

涡阳剪纸至今已传承了五代人。第一代是民间剪纸艺人马葛氏,清朝嘉庆年间生人,蒙城人;第二代是蒙城人马刘氏;到了第三代,传承人转移到了涡阳县的剪纸艺人马王氏;第四代是涡阳人王兰芬,1908年出生,1999年去世,享年91岁;第五代传承人是赵春林,1983年出生,系王兰芬亲外孙,得其亲传。

赵春林告诉记者,涡阳剪纸的品种分类为:单色剪纸、折叠剪纸、剪影、彩色剪纸、点染剪纸、套色剪纸、分色剪纸、填色剪纸、木印剪纸、立体剪纸和阴刻、阳刻等11种。

“许多作品靠剪纸艺人从小练就的童子功,由祖传作品的传移模写,骨法用笔教学白描,如何谋篇布局,合理安排疏与密、阴与阳,有些作品还剪出边框,体现作品的完整性,如果是白纸剪的,还要随类赋彩,尽量做到在两色空间里实现立体感。”说起剪纸艺术,赵春林如数家珍。

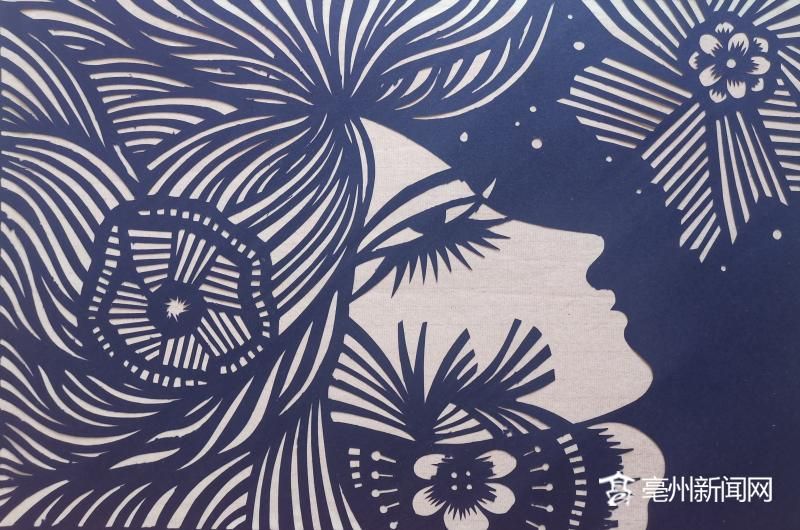

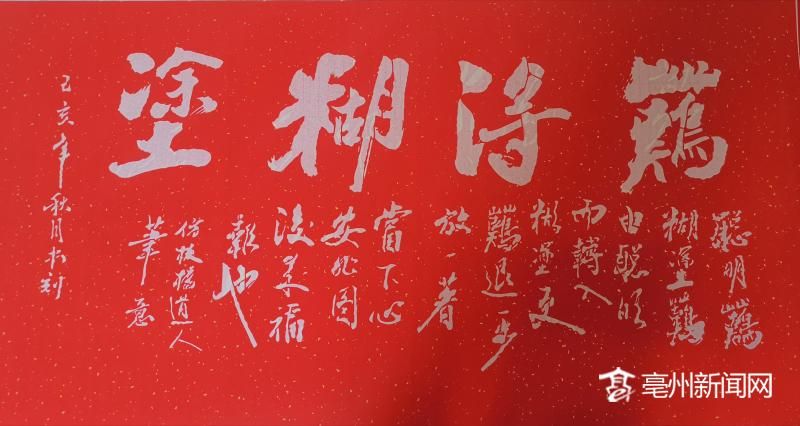

赵春林的剪纸作品

结合老特色开创新风格

受姥姥王兰芬的影响,赵春林自幼就对剪纸艺术产生了浓厚的兴趣。20多年来,他在学习老一辈剪纸艺术的基础上,根据我国南北方剪纸的不同风格,结合阴刻、阳刻的不同特色,取长补短,不断地研究创新和丰富自己的剪纸手法,使自己的剪纸作品线条流畅,刻画的人物活灵活现,充满了生活气息。

2015年至今,赵春林受邀在涡阳县老年大学讲授剪纸课,并获得优秀辅导教师称号。5年来,在这里参加学习的学员达数千人。去年,赵春林又应涡阳第二中学的邀请,每周去给该校的学生讲授剪纸课。

多年来,赵春林为了传承和弘扬剪纸艺术,牺牲自己的休息时间,把精力全部倾注到剪纸事业之中。同时,他也得到了业界的认可,中国剪纸协会、安徽民间艺术家协会相继吸收赵春林为会员。为了专业上精益求精,提高剪纸艺术的能力和水平,今年赵春林又拜中国剪纸协会副会长、高级书画师刘继成为师,成为刘大师的弟子。

赵春林的剪纸作品

传承剪纸技艺任重道远

面对当前剪纸技艺的传承,赵春林也有自己的顾虑。他说,剪纸工艺复杂,制作技艺高,尤其是那些细腻繁复的大幅剪纸作品,学习起来难度更大,没有沉静的心态和灵巧的双手是学不好的;而且剪纸作品靠的是一刀一剪耐心制作,费工费时,效益很低,现在的青年人想学的少,后继乏人。“目前真正拜师学艺的只有百人,且大多不能坚持到底。”赵春林说。

记者从涡阳县文化部门了解到,近年来,当地已经累计投资15万多元用于学习、研究,以及购置纸张、蜡盘、刀具等材料,目前仍在投入资金,加大对剪纸艺术的创新理论研讨,提高技艺水平。同时,当地还在启动相关保护措施,协调资金,以便使这项非遗项目得到更好的传承和发扬。下一步,当地还将建立剪纸基地,加大力度培养更多的剪纸艺术人才,让更多的人掌握和传承这项宝贵的非遗项目。